Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Scriptorium pour ce quatrième épisode du « (pas si) Moyen âge » !

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la féodalité. Dans les grandes lignes, la féodalité c’est le système politique, économique et social qui a dominé l’Europe occidentale du Xe au XIIIe siècle. On pourrait se contenter de ça et passer à un autre sujet, mais nenni ! Ici on ne fait pas les choses à moitié, et je me suis bien retourné les neurones pour cet épisode, car une fois qu’on a ouvert la boîte de Pandore il y a tellement de choses à dire que c’est difficile de garder un cap. Et surtout, de faire en sorte de rester claire et concise, sans sacrifier l’histoire. Et alors que je tournais en rond à me demander comment rendre cet épisode un peu plus digeste, j’ai eu une idée géniale…

Vous voyez, quand je vous dis que l’histoire médiévale c’est trop bien ! Et le plus beau c’est que je n’ai rien inventé de tout ça, ce que vous allez pouvoir constater par vous-même dès maintenant, puisqu’on va entrer dans le vif du sujet.

Pour partir à la découverte des origines des institutions féodo-vassaliques, nous allons commencer par nous intéresser à la monarchie franque à l’époque mérovingienne.

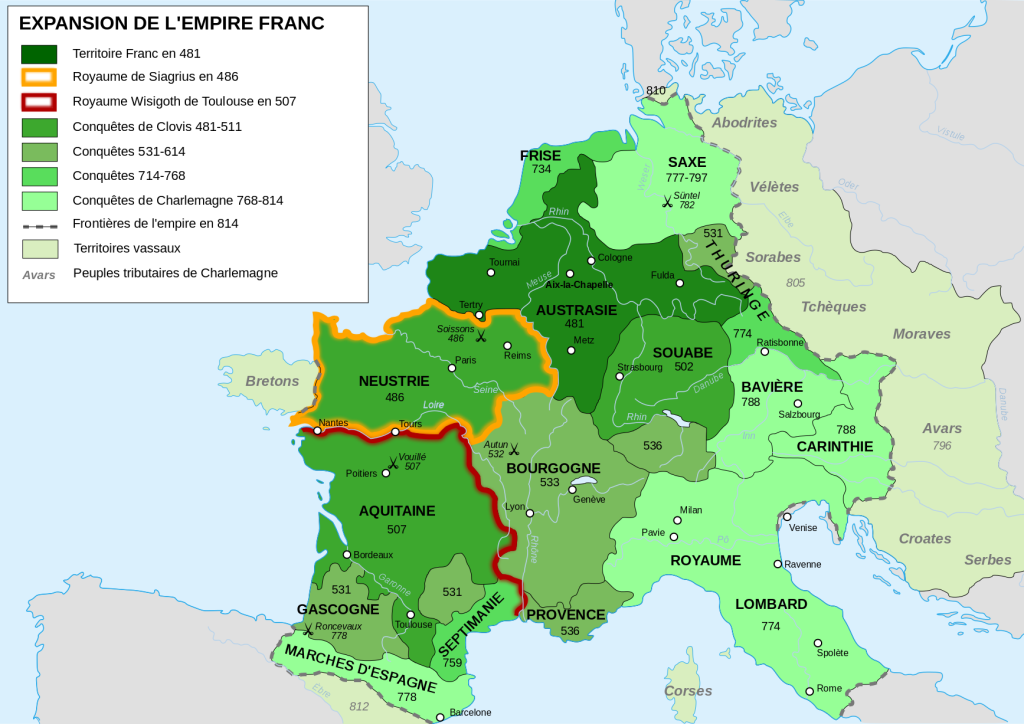

Ce qu’on appelle les royaumes francs, ce sont les différents royaumes qui se sont succédé ou ont cohabité en Europe occidentale suite au déclin de l’Empire romain d’Occident et à la conquête de ces territoires par les Francs au cours du Ve siècle. Les Francs sont un des nombreux peuples d’origine germanique à vivre à l’extérieur de l’Empire romain, au même titre que, par exemple, les Suèves, les Burgondes, les Saxons et tant d’autres. Les Francs étaient installés notamment sur la rive droite du Rhin, soit dans la région de l’ouest de l’Allemagne et de la Belgique actuelle. Ils ne forment cependant pas un royaume uni en tant que tel jusqu’à l’avènement de Clovis Ier qui va unifier toutes les tribus franques sous un seul et même régime, et accessoirement (mais ce sera plus tard) se convertir au christianisme.

Au fil des conquêtes successives, le royaume des Francs va finir par se confondre géographiquement en grande partie avec ce qu’on appelle la Gaule. Progressivement, le terme « Franc » va finir par désigner non plus l’ethnie, mais les sujets des rois mérovingiens de manière générale. Et justement, qu’est-ce qu’un roi « mérovingien » ?

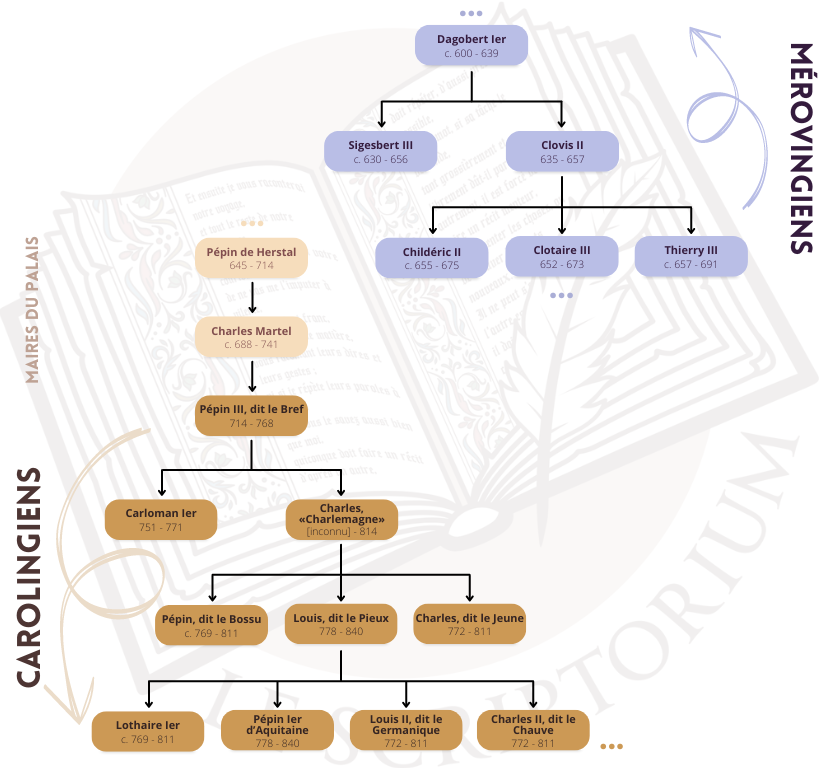

La dynastie mérovingienne était la famille régnante des Francs depuis environ 481, date à laquelle Clovis Ier monta sur le trône, jusqu’en 751, date à laquelle Childéric III fut déposé et où les Mérovingiens se firent piquer la place par la dynastie carolingienne. Si les Carolingiens peuvent se vanter de compter parmi les leurs le très célèbre Charlemagne, les Mérovingiens n’ont cependant pas à rougir puisqu’ils ont quand même établi en leur temps le royaume le plus vaste et le plus puissant d’Europe occidentale. Le nom de la dynastie est dérivé de l’un de ses ancêtres, Merovée, le grand-père de Clovis Ier que nous avons mentionné un peu plus tôt.

Parler de la dynastie mérovingienne ou de royaume mérovingien peut donner l’impression d’une entité, d’un territoire uni, que les rois successifs se sont légués de père en fils. Or, c’est tout sauf le cas. Après sa mort, le royaume de Clovis fut partagé en parts égales entre ses quatre fils et cette tradition de partager les terres entre tous les fils va se perpétuer au fil des générations, conduisant au morcellement progressif du territoire et créant un terreau propice à la guerre civile.

Malgré un climat politique un peu tendu, comme on l’imagine, la dynastie va quand même tenir encore relativement la route jusqu’au règne de Dagobert Ier, qui monte sur le trône en 629. Mais après ce bon vieux roi Dagobert (oui, on parle bien de celui qui aurait mis son futal à l’envers selon la célèbre chanson), c’est le bazar complet, ça meurt et ça s’assassine dans tous les coins, ça s’exile dans un monastère, ça prétend être le fils légitime d’untel, c’est les feux de l’amour à la sauce mérovingienne. Dagobert Ier est ainsi considéré comme le dernier « vrai » roi de la dynastie, le pouvoir réel passant à partir de là de plus en plus dans les mains des maires du palais.

L’Etat franc connaît ainsi une situation politique fréquemment instable et les causes d’insécurité au sein du royaume sont multiples. Notamment, comme on l’a vu, l’usage de l’époque veut que le territoire se partage entre les fils du roi à sa mort ce qui, on s’en doute, cause des guerres entre les héritiers. A cela s’ajoutent des conflits régionaux au sein des entités issues de ces partages comme l’Austrasie, la Neustrie ou encore la Bourgogne. Cet émiettement progressif des royaumes va avoir pour conséquence que la sécurité ne pourra plus être assurée par un pouvoir centralisé fort, mais va tomber de facto dans les mains des familles les plus puissantes et donc de l’aristocratie.

Et c’est dans ce contexte qu’on va voir se développer ce qui finira par devenir le système féodal. Ça y est, on y vient ! En effet, de nombreux hommes libres vont se mettre sous la protection et au service d’autres hommes libres plus puissants qu’eux. Dans les textes de l’époque, ces hommes étaient désignés par l’appellation ingenui in obsequio, soit « les hommes libres en dépendance ». C’était un deal gagnant-gagnant, car les puissants qui accordaient leur protection avaient tout intérêt à s’attacher des hommes qu’ils pourraient ensuite utiliser comme guerriers privés. Ce type d’arrangement n’était pas une nouveauté en soi, mais ce qui était nouveau, c’était leur fréquence.

L’acte juridique par lequel un homme libre entrait dans la dépendance de quelqu’un était la recommandation. Nous sommes assez bien renseignés sur cet acte de recommandation grâce à une formule conservée dans un recueil datant de la première moitié du VIIIe siècle. Une formule c’est une charte qui a été dépouillée de ses éléments concrets. En soi : un formulaire vide. Ce document nous renseigne sur les effets de cet acte de la recommandation, notamment sur le fait qu’il faisait naître des obligations pour les deux parties :

- Le recommandé devra servir et respecter celui qu’il appelle son dominus, son seigneur, sous réserve que ce service et ce respect soient limité à ce qui est compatible avec le maintien de sa qualité d’homme libre ;

- Le seigneur devra, lui, aider et soutenir le recommandé quant au vivre et au vêtement, soit lui assurer entretien et protection.

Le contrat prenait fin par la mort du recommandé et, même si ce n’est pas explicité, on peut supposer que la mort du seigneur produisait le même effet.

Notons que dans cette formule, la nature du service requis du recommandé n’est pas précisée. Il pouvait être domestique, économique, armé ou le tout à la fois. De même, si la nature du service dû par le recommandé pouvait être diverse, le seigneur avait de son côté le choix entre plusieurs moyens de fournir l’entretien dû à son protégé. Le mode le plus usuel a certainement été l’entretien direct du recommandé par le seigneur. Le terme vassus, qui va donner vassal en français et qui à l’origine désignait un esclave va dès le VIIe siècle être utilisé pour désigner ces hommes libres en dépendance. Ça, c’est pour la recommandation.

Une autre pratique courante à l’époque mérovingienne était celle de la concession en tenure. Une tenure, c’est une terre dont le propriétaire va concéder à une autre personne, le tenancier, l’usufruit pour une durée prolongée. L’usage des tenures était extrêmement répandu dans la monarchie franque, comme il l’était d’ailleurs déjà dans l’Empire romain au cours des derniers siècles de son histoire. Certaines tenures pouvaient être qualifiées de tenures onéreuses, parce que les redevances et surtout les prestations en travail dues par le tenancier y étaient relativement lourdes. Mais il y avait également d’autres tenures, dont le trait essentiel était le caractère spécialement favorable au tenancier. Le caractère avantageux de ces concessions de terre a fait que le terme beneficium, soit bienfait/bénéfice était souvent employé dans les textes contemporains à leur propos.

Après s’être maintenue au pouvoir pendant plusieurs siècles, l’autorité mérovingienne commence à faiblir au début du VIIe siècle. Et alors que l’autorité des rois décroît, celle des maires du palais, elle, s’impose de plus en plus. Les maires du palais, à l’origine simple intendants, vont devenir les administrateurs réels du royaume, comparables si on veut bien à des premiers ministres. Une autre comparaison qu’on pourrait faire est que le maire du palais est l’équivalent de la main du roi dans Game of Thrones. Et si vous avez retenu quelque chose de cette série et de toute autre du même genre, c’est que le remplacement d’une dynastie régnante par une autre, dans le cas qui nous occupe le remplacement des Mérovingiens par les Carolingiens, ça se passe rarement dans le calme.

Ici, le maire du palais qui va faire la bascule entre ces deux dynasties, c’est Pépin de Herstal. Je vous passe les détails du BAZAR ABSOLU que constitue la fin de la dynastie mérovingienne en termes de successions de rois, de conflits entre les différents royaumes parce que sinon on ne va pas s’en sortir. Ce qu’il faut retenir, c’est que la fin du VIIe et la première moitié du VIIIe siècle vont constituer dans la monarchie franque une période de luttes presque constantes qui ont accompagné l’ascension au pouvoir de Pépin de Herstal puis de son fils Charles Martel. A noter que même s’ils étaient, dans les faits, au pouvoir, ni Pépin de Herstal ni Charles Martel ne se sont proclamés rois. C’est Pépin III, le fils de Charles Martel, qui sera le premier à le faire et à devenir donc le premier Carolingien.

Pour disposer de guerriers en nombre suffisant, loyaux et correctement armés, Pépin de Herstal et surtout Charles Martel après lui ont multiplié le nombre de leurs vassaux. Ils leur ont distribué des terres afin de leur permettre de subvenir à leur propre entretien, de s’équiper, notamment en montures puisque la cavalerie commence à cette époque à devenir une arme décisive. Ces terres provenaient probablement pour une part du patrimoine familial de Pépin de Herstal et Charles Martel, mais la plus grande partie a été piquée à l’Eglise franque, qui disposait d’un patrimoine foncier très riche. Cela a eu pour effet de permettre d’augmenter considérablement le nombre de vassaux dans la monarchie franque. Détail intéressant, c’est notamment en compensation envers l’Eglise franque pour lui avoir chourré ses terres que Pépin III va rendre obligatoire le paiement de la dîme, c’est-à-dire du dixième du produit de la terre, à l’Eglise. A noter également : Pépin III, également appelé “Pépin le Bref”, était le père de Charlemagne.

La société franque a donc connu dès l’époque mérovingienne la vassalité en tant qu’institution qui créait des rapports de subordination et de service de la part d’une personne à l’égard d’une autre. Elle a également connu un type de concession de terres en tenure appelé le bénéfice.

C’est au cours de l’époque carolingienne qu’une nouvelle étape vers ce qu’on appelle le système féodal est franchie, puisque ces deux institutions, jusque-là tout à fait indépendantes l’une de l’autre que sont la vassalité et le bénéfice vont s’unir de manière à constituer un véritable système d’institutions. Ainsi, quand Charlemagne monte sur le trône en 768, la situation a évolué de sorte que tant pour les seigneurs que pour le roi, accorder des bénéfices à ses vassaux est devenu la norme.

Cette transformation est allée de pair avec un autre phénomène. Au VIIe siècle encore, le vassal était en général une personne libre mais de condition sociale inférieure. Mais en distribuant, en bénéfice, des biens considérables à leurs vassaux, les premiers Carolingiens ont attiré dans leur vassalité des personnes issues des classes supérieures de la société et de l’aristocratie. Le capital foncier mis à leur disposition leur permettait d’ailleurs d’entretenir à leur tour, par le même procédé, leurs propres vassaux, formant ainsi une sorte de pyramide d’allégeances.

L’essor de la vassalité auquel on assiste à partir du règne de Charlemagne s’explique par divers facteurs. D’une part, la politique des rois et des empereurs (oui, puisque Charlemagne se fait couronner empereur en 800) était de multiplier le nombre de leurs vassaux afin de consolider leur propre autorité. D’autre part, à partir de la seconde moitié du règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, les puissants de l’Empire, qui étaient généralement investis de fonctions politiques, ont également entrepris de se constituer un vasselage propre étendu de manière à :

- augmenter leurs moyens d’action militaire ;

- se faire payer plus cher leur soutien ou leur adhésion à un éventuel parti.

Un autre élément qui explique l’essor de la vassalité est, à nouveau et comme mentionné au début de l’épisode, la question sécuritaire. Cette fois ce n’est pas tant les luttes intérieures qui menacent la paix, mais des menaces venues de l’extérieur. A cette période, l’empire est en effet sans cesse troublée par les guerres et les incursions de populations dites « barbares » (notamment les Normands, comme discuté dans l’épisode sur les Vikings, mais aussi par exemple les Sarrasins, les Slaves et les Hongrois sont autant de peuples qui vont poser problèmes à l’Empire). Dans ce contexte, les hommes libres des milieux plus aisés vont chercher à entrer dans le vasselage de seigneurs susceptibles de leur apporter leur protection en échange.

De la même façon que l’entretien dû par le seigneur est devenu de plus en plus systématiquement la concession d’un bénéfice, le service dû par le vassal semble s’être spécifié de plus en plus. En effet, dès le règne de Charlemagne, c’est le caractère militaire qui va l’emporter sur les autres types de services.

Au Xe siècle le premier vrai âge féodal se met enfin en place et la vassalité devient la féodalité. Le terme de bénéfice est remplacé par le mot fief et cette terre donnée en usufruit devient la base de tout système de relations. Chacun cherche à avoir le plus de fiefs possibles, quitte à multiplier les hommages. Tout en bas de la pyramide, on trouve les petits vassaux, tout juste capables de s’équiper à leurs frais et d’avoir un cheval. Ensuite viennent les vassaux du comte, seigneur plus important donc, qui ont un patrimoine foncier plus que correct (c’est la « classe moyenne » d’aujourd’hui). Enfin il y a les comtes eux-mêmes, les ducs et autres nobles. Cet état de fait règne particulièrement entre la Loire et le Rhin. Dans le Midi et en Lombardie, malgré l’encouragement des rois carolingiens, les institutions vassaliques vont rester embryonnaires.

Dès le début du XIe siècle, les institutions féodo-vassaliques sont bel et bien en place et les rites, les droits et les devoirs des deux parties ne varient plus.

Parlons d’abord du rite. Le futur vassal se présente tête nue, sans armes, s’agenouille et place ses mains dans celles de son seigneur. Ce geste rituel pourrait suffire à créer ce lien de subordination, mais afin d’accentuer qu’il s’agit là de l’acte volontaire d’un homme libre, le geste est souvent accompagné d’une déclaration verbale de cette volonté. La seconde partie qui suit immédiatement ce geste des mains est ce qu’on appelle la fidélité. Il s’agit d’une formule plus ou moins longue par laquelle le vassal va préciser la nature de son engagement. Le vassal prête également serment, les mains posées soit sur des livres saints soit sur un coffret contenant des reliques, afin que sa promesse soit sous la protection de Dieu et prenne un caractère sacré.

Cet hommage faisait naître alors des obligations tant pour le vassal que pour le seigneur. Les obligations du vassal envers son seigneur étaient regroupées sous deux catégories, l’auxilium et le consilium, à savoir l’aide et le conseil. Cette aide comprend notamment le service militaire. Le service militaire du vassal est du point de vue du seigneur la raison d’être essentielle du contrat vassalique puisque c’est avant tout pour disposer de chevaliers que le seigneur accepte des vassaux. Ce service pouvait prendre plusieurs formes : service d’ost, pour assurer la sécurité du territoire seigneurial quand celui-ci était menacé, service d’escorte ou encore service de garde au château seigneurial par exemple. A noter que parfois le service militaire a été remplacé par une redevance pécuniaire, l’écuage. L’aide du vassal pouvait également prendre la forme d’une aide judiciaire en acceptant de servir de répondant pour son seigneur et de prêter serment avec lui, ou encore une aide matérielle en mettant ses propres biens à disposition du seigneur. Le devoir de conseil impliquait d’une part, roulement de tambours, de conseiller le seigneur, mais aussi et surtout de juger les causes soumises à la cour du seigneur, sous la présidence de celui-ci bien entendu.

Parlons maintenant de la relation inverse, à savoir des obligations du seigneur envers son vassal. Les prestations du seigneur envers son vassal peuvent se rassembler sous deux catégories, que nous connaissons dès l’époque carolingienne : la protection et l’entretien. Cela signifie que le seigneur était tenu de répondre à l’appel de son vassal, quand celui-ci était injustement attaqué, et qu’il était tenu de le défendre contre ses ennemis. La protection du seigneur était donc militaire mais aussi judiciaire, puisqu’il pouvait être tenu de défendre son vassal en justice, par exemple devant la cour du roi. Quant à l’entretien, il avait pour but initial de permettre au vassal de remplir son obligation de service militaire. De la même façon qu’on dit “qui veut aller loin ménage sa monture”, qui veut un vassal vigoureux sur le champ de bataille s’assure que lui et son cheval ont assez à manger. Cet entretien pouvait être assuré de deux façons différentes, soit en entretenant directement son vassal à sa cour, à savoir dans sa propre maisonnée, soit en lui concédant un fief.

La féodalité est ainsi solidement établie, et c’est alors qu’entre en scène la troisième et dernière dynastie qui va nous intéresser aujourd’hui : les Capétiens.

En 987, le duc des Francs Hugues Capet est élu roi au détriment du prétendant carolingien au trône. Le règne de ce premier représentant de la dynastie capétienne est cependant marqué par la faiblesse du pouvoir royal face aux grands seigneurs. L’autorité directe du roi est alors toujours limitée au seul domaine royal, qui est à cette époque un territoire de taille modeste, et à ses vassaux. Pour s’imposer face aux grands seigneurs féodaux, Hugues Capet et ses successeurs vont cependant pouvoir s’appuyer sur plusieurs atouts. Tout d’abord, avantage non négligeable, ils sont les seuls à avoir le privilège de n’être les vassaux de personne. Tous les grands doivent leur prêter hommage pour leurs possessions, y compris d’ailleurs le duc de Normandie devenu également roi d’Angleterre après 1066. Oui, le roi d’Angleterre a été pendant un temps le vassal du roi de France, situation qu’il vivait probablement très bien comme on s’en doute.

La stratégie des Capétiens, notamment de Philippe Auguste, Saint Louis ou Philippe le Bel pour citer les plus connus, va être de progressivement ajouter des fiefs au domaine royal, par les armes mais aussi par jugement, achat ou donation par exemple. Et ce faisant, ils vont porter le coup fatal à la féodalité en France, puisque plus le domaine royal grandit, plus le pouvoir royal est centralisé sur la personne du roi, moins le système féodal tel qu’on l’a découvert au cours de cet épisode faisait sens. Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, les institutions féodo-vassaliques ont cessé d’être une caractéristique du système politique et de la structure sociale au sein des divers Etats de l’Europe occidentale.

Et c’est ainsi que s’achève notre survol de la féodalité. Mais avant de nous quitter, j’aimerais revenir sur un point très spécifique, puisque je me suis auto-proclamée défenseur de la réputation du Moyen âge. Il y a un cliché lié au système féodal que l’on retrouve à gogo dans les romans, les séries, les films, on y a par exemple droit au début de Braveheart, c’est le soi-disant droit de cuissage ou droit de la première nuit. C’est cette idée reçue, absolument ignoble soit dit en passant, selon laquelle le seigneur avait le droit de se pointer au mariage de son vassal, de repartir avec la mariée, qu’elle le veuille ou non évidemment, et de la ramener le lendemain matin. Et vous vous doutez bien que ce n’était pas pour jouer aux dames. Alors ouvrez grand vos oreilles : ce soi-disant droit n’a jamais eu d’existence légale en Europe, ou en tout cas pas qui puisse être attesté par une quelconque source documentaire.

Alors oui, je ne dis pas qu’il n’y a jamais eu de seigneur libidineux qui a abusé de son autorité de cette manière, mais dépeindre ça comme une pratique courante, légale même, et surtout banalisée, c’est absolument faux. La plupart des références à cette pratique datent par ailleurs d’après la Révolution française, contexte dans lequel il est assez clair qu’il s’agit de propagande contre le système féodal, pour des raisons politiques, évidemment. En résumé : c’est des fake news.

Pour en savoir plus…

François L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité? , 5e édition, Editions Tallandier (2015)