Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Scriptorium pour ce troisième épisode du “(pas si) Moyen âge”.

L’épisode d’aujourd’hui est consacré aux Vikings ! Un sujet passionnant et particulièrement intéressant dans la perspective d’analyse des représentations qui est en quelque sorte le fil rouge de ce podcast.

L’image du guerrier viking que l’on trouve dans la littérature, au cinéma, ou tout simplement dans l’imaginaire collectif est imprégnée de clichés: barbares portant des casques à cornes déferlant en hordes et assoiffés de sang, pour les exemples plus anciens. Mais! Il semblerait que cette image a évolué dernièrement, ce qu’on constate notamment dans des séries télé comme Vikings ou The last Kingdom, qui ont introduit des archétypes nouveaux comme celui du Viking plutôt pas moche habillé en cuir et de la guerrière viking qui est l’égale des hommes, en particulier sur le champ de bataille. Qu’en était-il en réalité?

Commençons par le commencement. Les Vikings: où, quand, comment, pourquoi?

Tout d’abord, un petit point vocabulaire : le terme “viking” ne s’applique qu’aux Scandinaves qui partaient en expédition, et non pas à une population entière. Ils étaient originaires du Danemark, de la Norvège et de la Suède actuelle, et ce qu’on appelle communément “l’expansion viking” ou le “phénomène viking”, à savoir les incursions et les raids, puis plus tard l’installation de colonies dans les îles britanniques et sur l’actuel continent européen, ça concerne en gros la période qui s’étend entre la fin du VIIIe et le milieu du XIe siècles, soit près de 250 ans.

Dans cet épisode, on va cependant se focaliser sur les débuts de ce phénomène et, géographiquement, on va se limiter à l’Empire franc. Sinon, on est encore là demain.

Afin de tenter d’expliquer les origines de ce phénomène, rappelons pour commencer quelques éléments géographiques. Ce qu’on appelle aujourd’hui la Scandinavie couvre une surface immense qui s’étend du sud du Jutland, la péninsule formant la partie continentale du Danemark, jusqu’au-delà du cercle polaire arctique. Si on veut simplifier, pensez Danemark, Norvège, Suède actuelle.

Suite à une glaciation, le sol de la Norvège actuelle et d’une grande partie de la Suède s’est retrouvé majoritairement incultivable. Épargnés, le Danemark et le sud de la Suède possédaient alors le sol le plus fertile, ainsi qu’un climat moins rude, ce qui en a fait des régions agricoles plus riches. Incités à exploiter les ressources maritimes du fait de la pauvreté des sols, les Scandinaves étaient d’habiles pêcheurs. Ils pratiquaient notamment la chasse au phoque et au morse, ce qui représentait, en plus de l’apport alimentaire, une source de revenu commercial. De plus, la présence d’eaux abritées en bordure côtière, de fjords, de lacs et de rivières navigables ont fait du bateau un moyen de transport privilégié pour ces populations et cela dès l’âge de pierre déjà. Les Vikings sont donc les héritiers d’une longue tradition de navigateurs et de constructeurs de bateau, ce qui constituera un élément clé de la réussite de leurs raids.

La géographie de la Scandinavie, avec ses nombreuses îles, ses régions isolées et ses longues distances, rendait les échanges commerciaux indispensables pour survivre. En témoignent la présence de vestiges archéologiques d’objets appartenant au registre du commerce comme des poids, des mesures et des balances. Mais les Scandinaves ne se contentaient pas de commercer entre-eux. Des preuves archéologiques, notamment la présence en Scandinavie de différents objets comme des cruches, des chaudrons ou encore des bijoux en provenance de l’Empire romain attestent de l’existence d’échanges fréquents entre le Nord et Rome déjà durant l’âge de fer romain, qui s’étend de 800 ans avant J.-C. jusqu’au 1er siècle de notre ère.

Ils privilégiaient les marchandises chères et faciles à transporter dans leurs bateaux, comme la soie ou les épices, mais, relevons le quand même, ils versaient aussi dans le commerce d’esclaves. Hedeby, au Danemark, est l’un des nombreux comptoirs commerciaux qui a été créé à cette époque, et celui-ci était notamment réputé pour être un des plus grands marchés d’esclaves. Quand il y a de la demande, il y a de l’offre, et comme on le sait l’argent n’a pas d’odeur.

On a donc établi que les Scandinaves, et par extension les Vikings, étaient d’habiles commerçants, ce qui a priori ne cadre pas vraiment avec l’image du guerrier sanguinaire. Cependant, les raids et les massacres opérés sur le continent et les îles britanniques dès la fin du VIIIe siècle ont bien eu lieu. Comment est-ce qu’on est passé de l’un à l’autre?

Différentes hypothèses ont été émises par les historiens afin d’expliquer pourquoi, dès la fin du VIIIe siècle, les Vikings ont commencé leurs raids. Tout comme il est difficile, voire impossible, d’arrêter une date précise au départ de ces expéditions, il est également délicat de déterminer un élément déclencheur unique à cette “déferlante” de Vikings sur le continent et sur les royaumes anglo-saxons de l’époque. Il est plus sage de parler d’un réseau de facteurs qui auraient conduit à ce phénomène au gré des circonstances.

Certains historiens ont par exemple proposé que les peuples scandinaves auraient amorcé une phase d’accroissement démographique au début du VIIIe siècle qui aurait perduré tout au long des siècles suivants. L’explication serait alors que l’objectif premier était la conquête de nouveaux espaces cultivables afin de pallier au manque de ressources dû à la surpopulation. Cette hypothèse est cependant loin de faire l’unanimité, notamment car elle n’expliquerait pas pourquoi pendant les premières décennies de l’“ère viking” ils ne s’installaient pas sur place mais retournaient annuellement chez eux avec leur butin.

Une autre explication serait cette fois-ci liée au climat politique de l’époque. Dès les premières décennies du IXe siècle, des querelles internes auraient notamment secoué la Norvège et le Danemark. Il est donc possible que les premiers Vikings aient été des bannis, des proscrits, ou encore des opposants à un roi ou à des chefs plus puissants qu’eux et qu’ils partaient en expédition pour pouvoir ensuite rentrer chez eux riches de leur succès. Les premiers raids ont également pu s’inscrire dans une logique de démonstration de force, qui était destinée à décourager d’éventuels assaillants.

Mais! Sous-jacent à toutes ces hypothèses, il y a un élément essentiel à prendre en compte: c’est qu’au fil de leurs échanges commerciaux, qu’on a mentionnés, les Scandinaves ont remarqué la présence de richesses mal défendues qui se trouvaient sur le continent. Effectivement, églises, monastères et abbayes bénéficiaient, au sein de la chrétienté, d’un statut protégé. C’était des lieux de sanctuaire même en temps de guerre. Sauf que voilà, le Vikings, eux, n’étaient pas chrétiens, et donc des bâtiments, pour certains, plein de richesses, et avec personne d’armé à l’intérieur, c’était littéralement du pain béni.

A partir de là, on entre presque dans une sorte de routine: en été, les Vikings débarquent, ils pillent allègrement, et en hiver ils rentrent à la maison.

La réussite répétée de leurs entreprises pendant plusieurs décennies s’explique par différents facteurs, dont l’un est directement lié à la situation politique des régions ciblées. L’Empire franc notamment est complètement désuni à cette époque et peine donc à coordonner une défense efficace. Si Charlemagne avait dans un premier temps réussi à mettre en place un système de défenses côtières assez efficace, poursuivi ensuite par son fils Louis le Pieux, ce système sera mis à mal quand les rivalités entre les fils de Louis le Pieux vont gagner en intensité. Encouragés par cette absence de réaction forte dans le camp adverse, les Vikings avaient en quelque sorte le champ libre.

En quelques mots, leur tactique est simple : ils repèrent un lieu, en général riche et mal défendu comme un monastère, l’attaquent par surprise, amassent du butin puis repartent sans demander leur reste. Lors de ce qui est communément appelé la première vague par les historiens, qui s’étend approximativement de 800 à 850, c’est le mode opératoire qui prédomine. Ce mode d’“attaque éclair” est intimement lié aux moyens techniques dont ils disposaient, notamment – et oui on y vient – leurs impressionnants navires.

On va le dire tout de suite, le terme “drakkar” pour désigner leurs embarcations est une invention de la langue française, qui ne renvoie à rien du tout. Son apparition remonte au XIXe siècle et on sait depuis que non seulement les Vikings eux-mêmes n’utilisaient pas ce terme, mais qu’ils utilisaient différents types d’embarcations avec leurs spécificités et leur nom précis. Les navires de guerre, d’expédition, plus petits que par exemple les embarcations destinées à la haute mer et au commerce, étaient par exemple désignés par le terme général de lankgskip.

Ce qui rendait notamment leurs langskips si redoutables, c’était leur aptitude à naviguer sur toute type de voie d’eau, que ce soit la mer ou les fleuves les moins profonds, grâce à leur faible tirant d’eau et à leur grande maniabilité. Ajoutons à cela le fait qu’étant équipé pour être propulsé soit à la voile soit à la rame il pouvait naviguer par tous les temps, et on comprend pourquoi le navire viking était une arme si redoutable : il conférait à son équipage une mobilité qui lui assurait toujours un temps d’avance.

La seconde vague d’assauts, forte de l’expérience acquise dans les premières décennies, sera plus systématique et organisée. Cette seconde phase, qui s’étend approximativement de l’an 850 à 900, va également voir changer la réaction de leurs victimes qui vont prendre conscience non seulement du danger mais aussi et surtout des opportunités que ce dernier offre. A nouveau ici je vais me limiter à l’exemple de l’Empire franc.

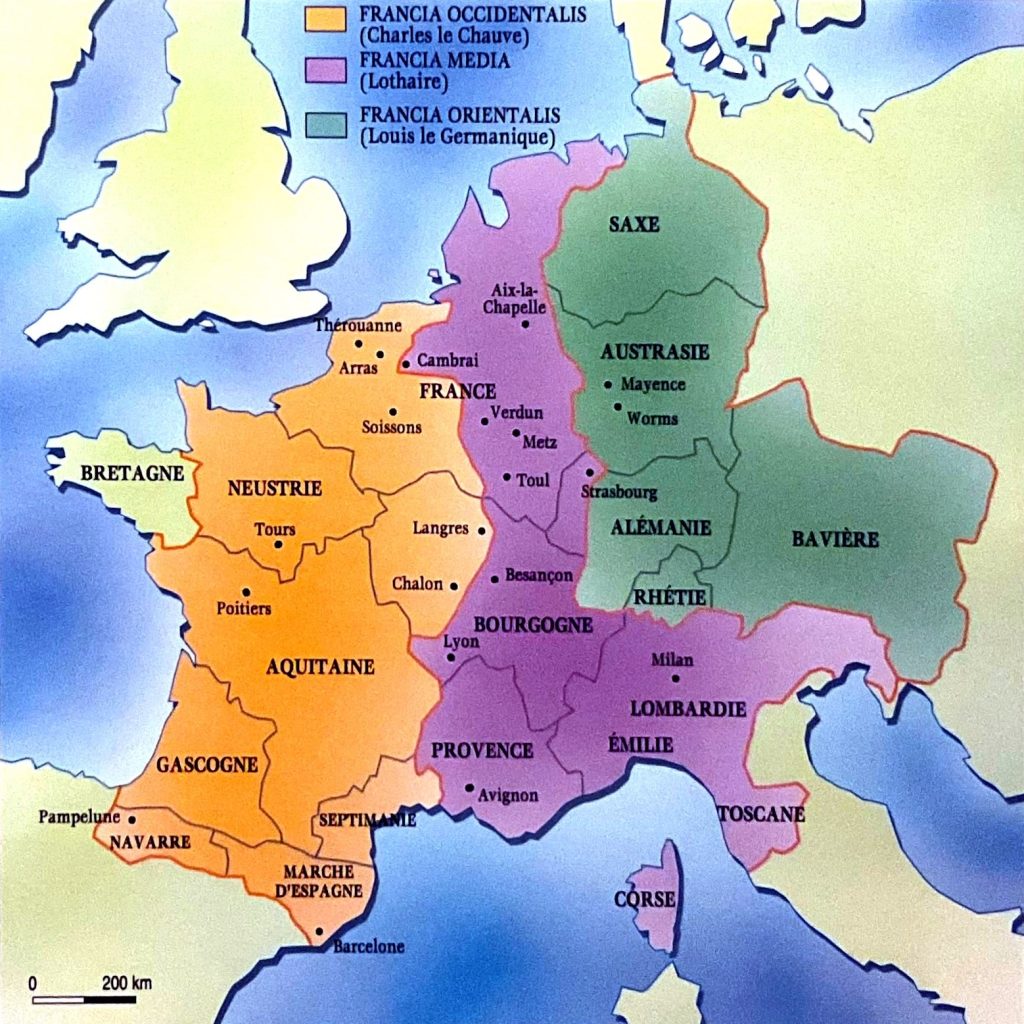

On l’a mentionné un peu plus tôt, mais l’Empire franc à cette époque, c’est la forme finale du repas de famille qui tourne mal. Les trois petits-fils de Charlemagne, fils de Louis le Pieux, se tapent dessus pour se partager l’empire de papa. Suite au traité de Verdun conclu en août 843, l’Empire franc est finalement divisé ainsi: la Francie médiane revient à Lothaire, la Francie orientale revient à Louis le Germanique, et enfin la Francie occidentale revient à Charles le Chauve. Pour visualiser à quoi ça correspond géographiquement parlant, je vous renvoie à l’article associé sur mon site si ça vous intéresse. Chacun des frères a donc son propre morceau, mais ils continuent quand même à se faire la gueguerre entre eux. L’autorité de Charles le Chauve est notamment contestée en Aquitaine et en Bretagne, qui toutes deux cherchent à s’émanciper. Les Bretons vont donc s’allier aux Vikings à plusieurs reprises pour mener des expéditions communes.

S’il arrivait fréquemment que les Vikings mettent à profit les querelles des Francs pour servir leurs propres intérêts, la relation inverse existait aussi. En effet, Charles le Chauve a par exemple offert à un chef Danois, Weland, 5’000 livres d’argent pour qu’il le débarrasse d’un autre chef viking, Björn. Les hommes de Björn partiront en 862, après avoir versé à Weland 6’000 livres d’argent pour qu’il les laisse partir sans encombre. Cet épisode est emblématique d’un procédé qui va se généraliser, à savoir de payer les Vikings plutôt que les affronter.

Le danegeld, littéralement “tribut aux danois”, est un terme qui est apparu dans les royaumes anglo-saxons pour exprimer le fait de concéder des biens aux envahisseurs vikings en échange de leur départ. Au fil des décennies de nombreux souverains vont effectivement préférer traiter avec eux plutôt que les affronter militairement.

En parallèle, le poids de la menace va croître pendant cette période, notamment parce que désormais les Vikings vont prendre pour habitude de passer l’hiver dans des camps fortifiés sur le continent ou sur des îles proches de la côte au lieu de retourner chez eux. De cette façon, leurs expéditions jusque-là réservées à l’été pouvaient désormais se poursuivre sur plusieurs années consécutives. Les Vikings ont à ce stade également pris conscience des enjeux politiques de leurs incursions, notamment en termes de conquêtes territoriales. L’idée est cependant de se faire céder des terres par traités plutôt que militairement. L’exemple le plus marquant de ces concessions territoriales est celui de la Normandie.

Ainsi, alors que le chef viking Hrolfr, Rollon en français, assiège Chartres en 911, il se voit offrir par Charles le Simple la suzeraineté sur le Pays de Caux qui, au fil d’adjonctions territoriales, formera le duché de Normandie. Si les structures locales déjà présentes restèrent inchangées, exigeant ainsi des Scandinaves concernés qu’ils s’acclimatent aux autochtones et non l’inverse, Rollon était habilité à exercer seul son pouvoir sur l’ensemble de ses terres. Une telle concession de territoire ne se faisait toutefois pas sans conditions. Les modalités du traité qui unissait Rollon à Charles le Simple, communément nommé le “traité de Saint-Clair-sur-Epte”, étaient les suivantes: tout d’abord, le chef devait promettre de collaborer à la défense du territoire, notamment contre d’autres bandes de Vikings ; il devait également s’engager, comme nous l’avons dit, à respecter et à s’adapter aux cadres féodaux pré-existants ; enfin, la troisième condition était que Rollon et tous ses hommes se fassent baptiser. Ces trois clauses furent respectées et contribuent à expliquer le déclin des raids sur l’Empire franc, puisque l’embouchure de la Seine et les régions du nord étaient désormais hardiment défendues. L’activité viking sur le continent amorce alors une phase de déclin.

Un autre paramètre important de ce déclin du phénomène viking est l’évolution de la situation politique au Danemark même, et la christianisation progressive du Nord. L’avènement de Gormr le Vieux sur le trône du Danemark en 936 en marque une première étape, ce dernier ayant contribué à affermir le pouvoir royal. Mais c’est surtout de son fils, Haraldr Blátönn, dont nous allons parler. En effet, l’événement le plus marquant de sa souveraineté dans le sujet qui nous occupe fut sa conversion au christianisme en 960. Ce geste d’ordre religieux allait avoir des répercussions politiques, puisque le clergé encourageait les monarques à établir une autorité centralisée et forte. De plus, l’adoption de la foi chrétienne était incompatible avec l’esclavage et la piraterie, et rendait délicate la question de s’attaquer à d’autres peuples chrétiens.

C’est ici que s’achève notre survol chronologique des expéditions vikings sur le continent occidental, puisque la quatrième vague des raids vikings, entre 980 et 1050, concernera majoritairement les royaumes anglo-saxons.

Maintenant, si on repense à l’image des Vikings dans la culture populaire, nous disposons désormais d’éléments qui nous permettent de mettre en doute cette vision, ou au moins de la nuancer.

Cela a été dit, les milieux ecclésiastiques étaient parmi les cibles privilégiées des envahisseurs scandinaves, de par leurs richesses et leur absence relative de défenses. Les monastères, hauts lieux d’érudition de l’Occident médiéval, étaient particulièrement touchés. Et les aléas de l’histoire veulent que ce soit également de là que proviennent pratiquement l’ensemble des sources dont nous disposons au sujet de cette période ; l’historien se trouve alors confronté à un sérieux problème d’objectivité dans ses outils de travail. Décrits comme des guerriers sanguinaires avides de violence gratuite, nous avons vu qu’ils étaient aussi d’habiles commerçants et de grands opportunistes. Si leur activité était principalement d’ordre commerciale, on ne peut toutefois pas nier qu’ils avaient recours à la violence quand celle-ci servait leurs buts. Cela dit, tout porte à croire que les Vikings ne firent pas preuve d’une violence particulièrement choquante pour l’époque : ce qui pousse les moines francs à les dépeindre de manière si sombre, alors qu’à l’inverse, par exemple, les actes de guerre de Charlemagne contre ses voisins étaient amplement loués, c’est qu’ils en sont les victimes, en tant que personnes et en tant que peuple chrétien. Et c’est en grande partie de leur perception de la réalité que la culture populaire a hérité dans un premier temps, et qui a prédominé au fil des siècles et contribué au “mythe du guerrier viking”.

Mais. Depuis quelques temps, un nouvel archétype du guerrier viking a fait son apparition dans la culture populaire. C’est le guerrier fort et viril, mais aussi malin et rusé. Il est habillé en cuir noir ou marron, avec une peau de loup sur les épaules, il a une belle pilosité faciale MAIS les côtés de sa tête sont rasés de près, il a des supers abdos, bref, il est méga classe, et EN PLUS sa compagne est tout aussi classe et badass. Rester à la maison à tricoter des chaussettes, très peu pour elle. C’est une “shieldmaiden”, elle se bat aussi bien qu’un homme, et elle n’a peur de rien. Alors. Quid?

On va parler de ces messieurs d’abord, et notamment de leurs vêtements. Nos connaissances sur les vêtements de l’époque viking sont très fragmentaires. Comme les Scandinaves eux-mêmes ont laissé peu d’images et peu de descriptions écrites de leurs vêtements, on doit donc se reposer presque exclusivement sur les preuves archéologiques, majoritairement des petites pièces de tissus découvertes dans des sépultures. Malheureusement, il est assez rare de découvrir des vêtements complets, à cause de la nature matérielle même des vêtements qui se conservent mal.

Mais en recoupant tout ça, les historiens peuvent quand même avancer des hypothèses solidement documentées. On sait par exemple que les vêtements ordinaires se composaient d’un pantalon et d’une tunique pour les hommes, et d’une robe et d’un tablier pour les femmes. Les vêtements étaient réalisés à partir des matières qu’ils avaient à disposition localement, comme la laine et le lin, tissées et parfois teintées. Les couleurs qui semblent avoir été majoritairement utilisées, en raison de la disponibilité des matières et des pigments, étaient le jaune, le bleu, le violet, le vert et le rouge.

Pas donc de look cuir intégral, même pour les guerriers. Le cuir était en principe réservé aux accessoires, comme les ceintures, les chaussures, et les couvre-chefs. Rappelons-nous qu’en Scandinavie il fait froid, et que la laine non seulement était facilement accessible grâce au bétail, mais qu’en plus elle tenait chaud. La peau d’ours ou de loup sur le dos… peut-être, mais alors de manière épisodique et plus comme un symbole de statut que comme un vêtement de tous les jours.

Mais c’est pas ce qu’on voit dans les séries à gros budget. Pourquoi? Probablement parce qu’un protagoniste comme Ragnar dans la série Vikings, tout en cuir avec une peau d’ours sur le dos, ça claque quand même vachement plus que si il avait un pull jaune et des petites mouffles en laine. De nouveau, c’est toute la question de l’attractivité visuelle d’un média de divertissement VS la volonté de coller – ou pas – à un certain degré de réalité historique.

Et c’est la même chose quand il est question des femmes vikings sur le champ de bataille. A l’heure actuelle, aucune preuve archéologique ne nous permet d’affirmer que des femmes participaient en tant que guerrières aux expéditions. On sait que certains Vikings partaient accompagnés de leur famille, femme et enfants donc, ce qui fait sens en particulier quand l’objectif à évolué vers une volonté de s’installer sur place. Mais vraisemblablement, les femmes qui accompagnaient leurs époux avaient plus un rôle d’intendance et de soins aux blessés que de combattantes. Oui, on a découvert des sépultures féminines avec des épées à l’intérieur, mais à nouveau, rien ne permet d’affirmer que c’était parce que c’était des guerrières qui s’étaient illustrées sur le champ de bataille. Comme les épées étaient des objets précieux, prestigieux, il est aussi tout à fait possible qu’elles aient été placées dans ces sépultures à titre honorifique.

Alors oui, avoir des femmes guerrières à l’écran c’est stylé, je suis la première à dire que le personnage de Lagertha dans la série Vikings est super classe, mais attention, ça ne veut pas dire que ça correspond à une réalité historique. Je pense que la volonté de vouloir porter à l’écran un personnage de femme forte et respectée en lui faisant faire, basiquement, la même chose qu’un homme, c’est d’une part une projection moderne, et d’autre part c’est un raccourci un peu paresseux. De nombreuses inscriptions runiques et sépultures dédiées à des femmes montrent à quel point elles pouvaient être respectées et honorées pour leurs talents propres, leur habileté artisanale, leur capacité à gérer les domaines agricoles et le commerce pendant que ces messieurs partaient guerroyer pendant des mois. On n’a pas besoin de réécrire l’histoire pour la mettre en valeur.

Pour en savoir plus…

Régis Boyer, Les Vikings. Histoire et civilisation, Perrin (2004)

John Haywood, Atlas des Vikings 789-1100. De l’Islande à Byzance: les routes du commerce et de la guerre, Editions Autrement (1996)

Jean Renaud, Les Vikings en France, Editions Ouest-France (2000)